Taphonomie rezenter Gastropoden und Bivalven: Abrasion an rezenten Bivalvenschalen

M.R.W. Amler

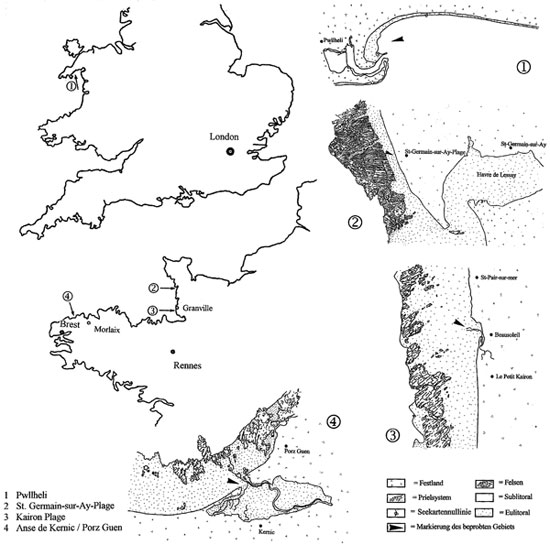

"Aktuopaläontologische" (= taphonomische) Untersuchungen und Experimente (Cardigan Bucht, Wales; niederländische Küste; französische Atlantikküste und Portugal; Abb. A) dienen der Entschlüsselung taphonomischer Prozesse, um Fehler bei der Interpretation fossiler Befunde zu verhindern.

Abb. A: Küstenabschnitte und Strände an der westeuropäischen Küste für die „Aktuopaläontologischen“ (= taphonomischen) Untersuchungen und Experimente (Cardigan Bucht, Wales; niederländische Küste; französische Atlantikküste und Portugal).

Solche Studien ergänzen paläontologische Projekte dahingehend, dass mit Hilfe des Aktualistischen Prinzips – besonders gut anwendbar bei Bivalven und Gastropoden – Interpretations- und Analysefehler minimiert werden können. Zusätzlich erfolgt eine Absicherung und Überprüfung mit Hilfe von Statistikprogrammen und Daten aus der Sedimentologie.

Im Rahmen von meeresgeologischen und -biologischen Geländeübungen, die das Institut für Geologie und Paläontologie der Philipps-Universität Marburg seit über 20 Jahren in der Nord-Bretagne im Raum Roscoff (Frankreich) durchführt, sind in unregelmäßiger Folge stichprobenartig Beobachtungen zur Taphonomie an Organismenvergesellschaftungen im Makrotidal klastischer Küstenbereiche gemacht worden. Dadurch ist die Informationsdichte zu den Invertebraten-Populationen vor der nordbretonischen Küste wesentlich größer, als es die bislang veröffentlichten Checklisten vermuten lassen. Es lässt sich aus diesen Daten auch nachweisen, dass eine Reihe von Invertebraten trotz ihres nachgewiesenen Vorkommens im Subtidal bislang noch nicht in Spülsäumen bzw. in Proben aus dem Tidal entdeckt werden konnten. Transportierende, sortierende und zerstörende Kräfte verhindern oftmals eine Überlieferung, die es zu quantifizieren gilt, da sie für den Transfer auf fossile Faunen bedeutsam sind.

Durch die vielen interessanten Beobachtungen und Datensammlungen während der meeresgeologischen und meeresbiologischen Übungen im Raum Roscoff angeregt, haben wir das Forschungsprojekt „Makrotidalmollusken-Taphonomie“ gestartet, welches z.B. folgende Ziele verfolgt:

- Charakterisierung der biotischen und abiotischen Merkmale verschiedener Habitate und Lebensräume im höheren Subtidal und tiefen Tidal unterschiedlicher Küstenabschnitte Westeuropas

- Faunistische Bestandsaufnahme der ausgewählten Habitate bzw. Lebensräume im Sublitoral und Tidal.

- Analyse der Zusammensetzung der Faunen und Quantifizierung des Überlieferungspotentials

- Analyse und Rekonstruktion der taphonomischen Pfade und Prozesse bei unterschiedlichen Organismengruppen.

- Abschätzung des Informationsverlustes.

- bei ausreichender Datenmenge: Erkundung der Transportpfade von den Produktionsstätten zur Ablagerung in unterschiedlichen Schelf- und Küstenregionen.

- Bewertung des Verhältnisses zwischen ursprünglicher Organismenvergesellschaftung im Subtidal und auffindbaren bzw. potentiell überlieferbaren Thanatocoenosen und Schillakkumulationen.

- Transfer und Anwendung auf fossile Beispiele.

Als Teilstudie wurde Abrasion als Phänomen flächenhafter, dreidimensionaler Veränderung und Zerstörung der Morphologie von Bivalvenschalen analysiert. Rezente Bivalvenschalen zeigen häufig charakteristische Abrasions- und Zerstörungsmuster, die das Überlieferungspotential in Abhängigkeit von Schalen- und Gehäusemorphologie beeinflussen.

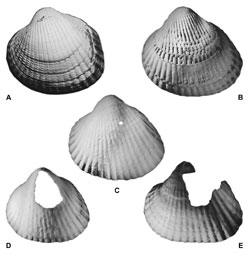

Abb. B: Abrasionserscheinungen und -stadien an rezenten Klappen der Herzmuschel Cerastoderma edule.

Abb. B: Abrasionserscheinungen und -stadien an rezenten Klappen der Herzmuschel Cerastoderma edule.

An Schalen der rezenten Taxa Glycymeris glycymeris, Spisula solida, Laevicardium crassum, Cerastoderma edule (Abb. B), Dosinia exoleta und Venerupis decussata, die aus hochenergetischen Makrotidalbereichen (Bretagne, Wales) stammen, wird nachgewiesen, dass Extern- und Internmorphologie durch Abrasion und andere Zerstörungsprozesse verändert werden und eine spätere Zuordnung des jeweiligen Fundes erschweren.

Als Ausgangsbasis mussten für alle untersuchten Arten neue, revidierte Beschreibungen erstellt werden, die den tatsächlichen Ausgangszustand vor Beginn der Abrasion darstellen. Anschließend werden Abrasionserscheinungen und Abrasionsverlauf beschrieben. An licht- und rasterelektronenmikroskopisch untersuchten Bruchpräparaten und Dünnschliffen (geätzt/poliert) wurden abradierte und nicht-abradierte Schalen mikrostrukturell analysiert. Charakteristische Abrasionsmuster entstehen durch das Freipräparieren des mikrostrukturellen Aufbaus der einzelnen Schalenschichten. Der Abrasionsverlauf ist einerseits von Merkmalen des jeweiligen Taxons, u.a. vom Umriss, von der Bauart des Schlosses, von der Klappenwölbung und -dicke sowie der Mikrostruktur der Schale abhängig, andererseits von den physikalischen Parametern im Umfeld und während des Transports des Individuums (Taphonomischer Pfad). Es lässt sich nachweisen, dass taxonomisch relevante Merkmale durch abrasive Prozesse verändert werden, da durch Abrasion sekundäre Skulpturen auf der Schalenoberfläche entstehen können, die von echten, artspezifischen Externskulpturen unterschieden werden müssen. Um Abrasion auch fossil nachweisen zu können, wurden zum Vergleich Klappen von Glycymeris planicostalis, Glycymeris obovata und Cordiopsis incrassata aus dem Oligozän und Miozän Mitteleuropas herangezogen. Durch Kenntnis und Berücksichtigung von Abrasionsmustern kann vermieden werden, dass „neue Taxa“, speziell im Fossilbefund, auf der Basis von Abrasionsstadien aufgestellt werden.

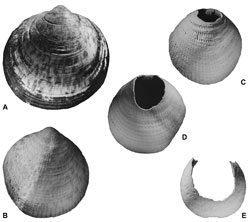

Abb. C: Abrasionserscheinungen und -stadien an rezenten Klappen der „Meermandel“ Glycymeris glycymeris.

Abb. C: Abrasionserscheinungen und -stadien an rezenten Klappen der „Meermandel“ Glycymeris glycymeris.

Obwohl Abrasionsphänomene seit langem bekannt sind, wurden bislang weder konkrete Quantifizierungen durchgeführt, noch konnten Abhängigkeiten, die über Vermutungen oder oberflächliche Beobachtungen hinausgehen, erkannt bzw. belegt werden. Daher haben wir Abrasion am Beispiel von Glycymeris glycymeris (Abb. C) quantifiziert, Abhängigkeiten des Prozesses aufgezeigt und auf fossile Beispiele übertragen. Das rezente Material stammt aus dem sandigen Intertidal der Normandie (Frankreich). Als Ausgangsbasis für die Analyse von Abrasionsphänomenen wurde eine Neubeschreibung der Morphologie erstellt; anschließend erfolgte die Darstellung der Abrasionserscheinungen. Um Abrasionsphänomene auch im Detail zu erkennen, wurden Bruchpräparate und Dünnschliffe (geätzt / poliert) hergestellt, die sowohl lichtmikroskopisch als auch rasterelektronenmikroskopisch untersucht wurden und den Vergleich von abradierten und nicht-abradierten Schalen ermöglichten. Um die subjektiv beobachtbaren Abrasionsmuster und -stadien in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen und einen Abrasionsverlauf rekonstruieren zu können, wurde exemplarisch für Glycymeris glycymeris aus 524 untersuchten Einzelklappen ein Katalog von Merkmalen und Abrasionsstufen erstellt. Die neun Merkmale bzw. Merkmalskomplexe (M1 = Umriss der Klappe, M2 = Skulptur, M3 = Farbe und Periostrakum, M4 = Wirbelvertiefungen, M5 = Wirbelfacetten, M6 = Schlossplatte, M7 = Ligament und Area, M8 = Innenschicht und M9 = Ventralrand) wurden in jeweils 6–10 Abrasionsstufen untergliedert und in ihren zeitlichen Verlauf geordnet. Mit Hilfe statistischer Methoden, der Clusteranalyse und der Korrespondenzanalyse, erfolgte in einem weiteren Schritt die Objektivierung der subjektiv festgelegten Abrasionsschritte.

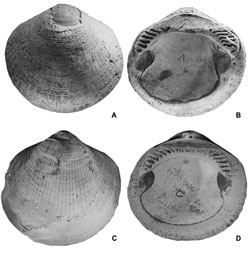

Abb. D: Abrasionserscheinungen und -stadien an fossilen (neogenen) Klappen von Glycymeris obovata.

Abb. D: Abrasionserscheinungen und -stadien an fossilen (neogenen) Klappen von Glycymeris obovata.

Dabei wurde festgestellt, dass bestimmte Abrasionsstufen bestimmter Merkmale besonders häufig und andere äußerst selten auftreten, so dass die Abrasionsstufen nicht gleichmäßig verteilt sind. Aus der Clusteranalyse lässt sich ableiten, dass bestimmte Merkmale (Umriss, Schlossplatte und Ligament bzw. Skulptur und Farbe) eng miteinander korrelieren, während andere kaum miteinander in Beziehung stehen. Die am Rezentmaterial gewonnenen Ergebnisse werden exemplarisch auf zwei fossile Vertreter, Glycymeris obovata (Abb D) und Glycymeris pilosa deshayesi, aus dem Tertiär Mitteleuropas übertragen.

Mitarbeiter

N.S. Rogalla.

Vernetzung

u.a. Station Biologique de Roscoff (Université P. & M. Curie); Senckenberg-Museum Frankfurt/M.; Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven; Universität Marburg.

Präsentation von Ergebnissen

Tagung in Berlin (2000).

Publikationen über das Forschungsprojekt

ROGALLA, N.S. & AMLER, M.R.W. (2003): Abrasion an rezenten Bivalvenschalen. – Geologica et Palaeontologica 37: 107–148, 25 Abb., 1 Tab.; Marburg.

ROGALLA, N.S. & AMLER, M.R.W. (im Druck 2007): Statistic approach on taphonomic phenomena in shells of Glycymeris glycymeris (Bivalvia: Glycymerididae) and its significance in the fossil record. – Paläontologische Zeitschrift 81 (3): 25 S., 7 Abb., 1 Tab., 1 App.; Stuttgart.