Brackwasser-Assoziationen im Paläozoikum: Die karbonische Brackwasser-"Lagune" von Hagen-Vorhalle

Ober-Karbon

M.R.W. Amler

Brackwasser-Habitate sind im Paläozoikum ungenügend untersucht, aber aus dem Unter-Devon, Ober-Devon und Ober-Karbon bekannt. Ein erstes Projekt beschäftigt sich mit Brackwasser-Bivalven und -Vergesellschaftungen aus der ober-karbonischen Hagen-Vorhaller Lagune, der Problematik zu Artkonzepten und Artabgrenzung nicht-mariner Mollusken und geobiologischen Prozessen im „nicht-marinen“ Milieu. Dabei zeigte sich, dass Bivalven ein sowohl ökologisches als auch stratigraphisches Bindeglied bilden und als Brackwasser-Indikator angesehen werden. Damit eröffnen sich weitreichende Möglichkeiten, auch devonische Brackwasser-Assoziationen sicherer zuordnen und charakterisieren zu können, die von verschiedenen Fundorten bisher erst oberflächlich bekannt geworden sind. Pionieruntersuchungen im Unter-Devon und Ober-Devon haben zukunftsträchtige Ergebnisse geliefert.

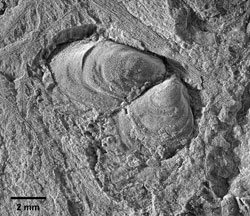

Abb. A: Gesteinsplatte mit größerer Ansammlung von juvenilen Individuen von Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 auf einer Schichtfläche (aus HUWE 2006).

Abb. A: Gesteinsplatte mit größerer Ansammlung von juvenilen Individuen von Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 auf einer Schichtfläche (aus HUWE 2006).

Die Brackwasser-Bivalven und Brackwasser-Vergesellschaftungen aus der ober-karbonischen Lagune von Hagen-Vorhalle, die Problematik zu Artkonzepten und Artabgrenzung nicht-mariner Mollusken und geobiologische Prozesse im „nicht-marinen“ Milieu stehen im Vordergrund des ersten Projektes. Dabei wurde zur Rekonstruktion der paläoökologischen Verhältnisse im Gebiet der Fossilfundstelle Hagen-Vorhalle (südliches Ruhrgebiet, West-Deutschland, Ziegelschiefer-Formation, Namurium B, R2b, Marsdenium), initiiert und durchgeführt vom Westfälischen Museum für Naturkunde, Münster, die Bivalvenfauna dieser Fundstätte bearbeitet, die in bisherigen Publikationen über Hagen-Vorhalle, das v. a. durch seine Insekten- und Pflanzenfunde überregionale Bedeutung erlangt hat, nur als Begleitfauna berücksichtigt wurde. Es wurden rd. 770 Exemplare bearbeitet, wobei zahlreiche Stücke als Positive mit den dazugehörigen Negativen vorliegen und auf einigen Gesteinsplatten mehrere Individuen erhalten sind (Abb. A). Die Bivalven sind klein, ehemals dünnschalig, meist offen-doppelklappig eingebettet und liegen ausschließlich als Skulptursteinkerne vor. Sie zeigen generell wenig charakteristische Merkmale; Schloss, Ligament sowie Muskeleindrücke sind erhaltungsbedingt nicht rekonstruierbar, obwohl die feinkörnige Matrix aus grauen Silt-führenden Tonsteinen und Siltsteinen besteht.

Abb. B: Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 angeheftet an Pflanzenrest (aus HUWE 2006).

Abb. B: Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 angeheftet an Pflanzenrest (aus HUWE 2006).

Die Fauna ist sehr individuenreich, aber ausgesprochen artenarm. Sie setzt sich zu über 90 % aus myaliniformen Vertretern der Gattung Naiadites zusammen, die ausschließlich zu Naiadites vorhallensis Huwe, 2006 gehören (Abb. B). Etwa 7 % der Fauna sind Taxa der Gattung Anthraconaia, die sich auf Anthraconaia melari Huwe, 2006, A. beatae Huwe, 2006, A. schoellmanni und A. hagenensis Huwe, 2006 verteilen. In den Neuuntersuchungen wird vom Biospezies-Konzept ausgegangen, die Individuen werden trotz ihrer großen Variationsbreite einer einzigen Art (Naiadites vorhallensis) zugeordnet. Es handelt sich dabei um Ökophänotypen, die aufgrund ihrer Beziehung zum Substrat in ihrem Umriss variieren. Desweiteren kommen wenige Exemplare von Posidonia cf. corrugata, „Modiolus“ patulus und „Modiolus“ sp. A vor. Naiadites vorhallensis lebte epibyssat festgeheftet an umhertreibenden Pflanzenresten (Abb. B).

Abb. C: Mehrere Individuen von Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 an einem Pflanzenrest festgeheftet (aus HUWE 2006).

Abb. C: Mehrere Individuen von Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 an einem Pflanzenrest festgeheftet (aus HUWE 2006).

Teilweise waren sehr viele Individuen an einem Pflanzenrest festgeheftet und nutzten sogar ihre Artgenossen – vergleichbar mit Vertretern der rezenten Gattung Mytilus – als Substrat, sodass sie über- bzw. hintereinander oder in mehreren Reihen siedelten (Abb. C). Bei den Florenresten handelt es sich überwiegend um terrestrische Pflanzen, u. a. Calamites, mit Ausnahme von Makroalgen, an denen sich bevorzugt die juvenilen Naiaditen anhefteten. Die Anthraconaien lebten semi-endobenthonisch und waren aufgrund ihres relativ seltenen Vorkommens offenbar nicht optimal an die Umweltbedingungen im Gebiet von Hagen-Vorhalle angepasst bzw. wurden eventuell auch eingeschwemmt. Mit Hilfe der gesamten Faunenelemente (Bivalven, Gastropoden, Cephalopoden, Polyplacophoren, Arthropoden, Brachiopoden, Echinodermaten, Conodontophoriden, „Fische“, Amphibien, Pflanzen) und mit den sedimentologischen Hinweisen wurde für das Gebiet von Hagen-Vorhalle ein Vogelfußdelta, ähnlich dem heutigen Mississippi-Delta, rekonstruiert, wobei die Fundstelle i. e. S. als Bucht zwischen den Verteilerarmen („interdistributary bay“) gedeutet wird. Ein Großteil der Fauna ist allochthon; Naiadites vorhallensis lebte jedoch höchstwahrscheinlich unmittelbar innerhalb dieser Bucht, die Anthraconaien wurden vermutlich aus flussaufwärts gelegenen Lebensräumen eingeschwemmt, die Posidonien sowie „Modiolus“ vom offenen Meer eingetragen. Insgesamt herrschte in dieser Bucht Brackwassermilieu mit schwankender Salinität.

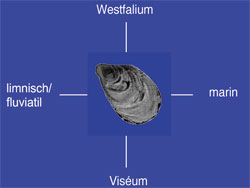

Abb. D: Die vermittelnde Position von Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 im Namurium B von Mittel-Europa sowohl in stratigraphischer als auch in öko-fazieller Hinsicht.

Abb. D: Die vermittelnde Position von Naiadites vorhallensis HUWE, 2006 im Namurium B von Mittel-Europa sowohl in stratigraphischer als auch in öko-fazieller Hinsicht.

Ein Vergleich der Bivalvenfauna mit zeitgleichen, überwiegend marinen Faunen sowie mit nichtmarinen Faunen aus dem Westfalium, die faziell der Fauna von Hagen-Vorhalle entsprechen, stellt die Besonderheit der Bivalvenfauna bzw. die Besonderheit von Naiadites vorhallensis von Hagen-Vorhalle heraus: Die Bivalven sind hier sowohl ein ökologisches als auch stratigraphisches Bindeglied (Abb. D) und werden als Brackwasser-Indikator angesehen. Die Naiaditen zeigen den Übergang vom marinen ins brackische und schließlich ins limnische Milieu an. Gleichzeitig bilden sie im mittleren Teil der Subvariszischen Saumtiefe ein stratigraphisches Bindeglied, da sie die Zwischenformen der dinantischen (nicht) marinen Naiaditen zu den Naiadites-Formen aus dem Westfalium repräsentieren, die dort in voller Blüte verbreitet waren.

Mitarbeiter

S. Huwe.

Vernetzung

u.a. Senckenberg-Museum Frankfurt/M., Naturkundemuseum Münster, Naturkundemuseum Luxemburg.

Präsentation von Ergebnissen

Tagung in Mainz (2003).

Publikationen über das Forschungsprojekt

HUWE, S. & AMLER, M.R.W. (2003): „Byssusmuscheln“ aus der Hagen-Vorhaller Lagune (Namurium, Westdeutschland). – Terra Nostra 5/2003: 74; Berlin (Vortragskurzfassung).

HUWE, S. & AMLER, M.R.W. (2005): Bivalvia (Muscheln). – In: HENDRICKS, A. (Hrsg.): Als Hagen am Äquator lag. Die Fossilien der Ziegeleigrube Hagen-Vorhalle. – 42–55, 14 Abb.; Münster (Landschaftsverband Westfalen-Lippe).

AMLER, M.R.W. & HUWE, S. (2005): Gastropoda (Schnecken). – In: HENDRICKS, A. (Hrsg.): Als Hagen am Äquator lag. Die Fossilien der Ziegeleigrube Hagen-Vorhalle. – 56–63, 2 Abb.; Münster (Landschaftsverband Westfalen-Lippe).

AMLER, M.R.W. & HUWE, S. (2005): Brachiopoda (Armfüßer). – In: HENDRICKS, A. (Hrsg.): Als Hagen am Äquator lag. Die Fossilien der Ziegeleigrube Hagen-Vorhalle. – 134–141, 3 Abb.; Münster (Landschaftsverband Westfalen-Lippe).

HENDRICKS, A. (Hrsg.) (2005): Als Hagen am Äquator lag. Die Fossilien der Ziegeleigrube Hagen-Vorhalle. – 222 S., 137 Abb.; Münster (Landschaftsverband Westfalen-Lippe).

HUWE, S.I. (2006): Die Bivalvenfauna aus dem Namurium B (Pennsylvanium) von Hagen-Vorhalle (Taxonomie, Faunenbeziehungen und Paläoökologie). – Geologica et Palaeontologica 40: 63–171, 31 Abb., 8 Tab., 16 Taf., 1 Anh.; Marburg.